【Python超入門 その3】 Pythonで四則演算と高度な演算を行う

| 作成日時: | 2021年3月18日 |

| 更新日時: | 2021年3月23日 |

こんにちは、やみとも(@yamitomo_blog)です。

誰も挫折させないPython超入門 その3 の記事を今日も書いていきます。

想定読者は、AI(機械学習やディープラーニング)に興味があるがプログラミングはさっぱり分からない(やったことがない)方を対象としています。

今回はPythonで四則演算(足し算、引き算、掛け算、割り算)と、べき乗や対数の計算を行います。

前回導入したPyCharmは今回は使いませんが、その1 の記事でAnacondaは説明してある手順通りインストールしてある必要があります。

基本的にプログラムを実行する場合、プログラムを記述したファイルを作って実行する必要がありますが、本当に簡単な短いプログラムのテストなどの際、いちいちファイルを作成するのが面倒なので対話モードで済ませることができます。

それでは対話モードの開始方法を説明します。

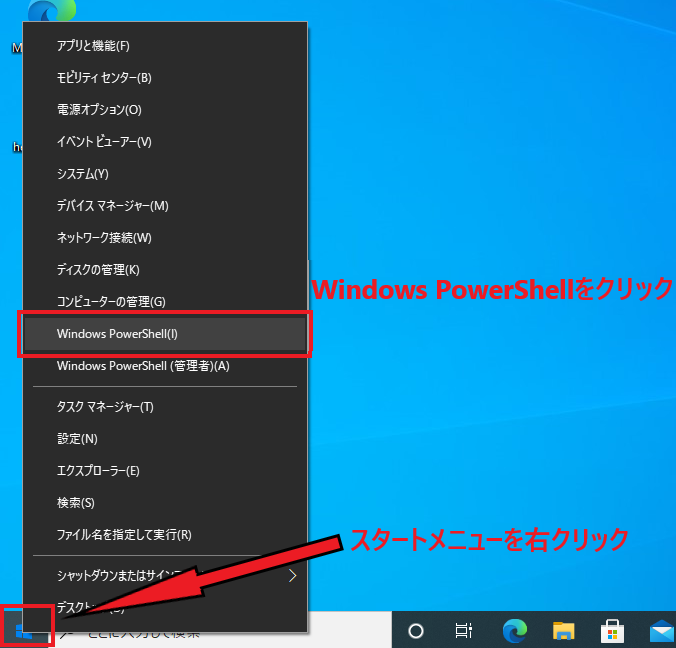

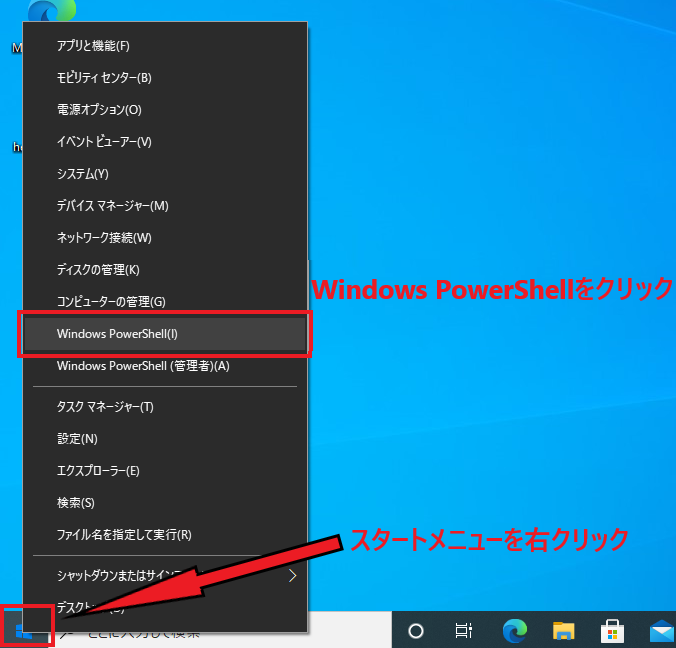

まずスタートメニューを右クリックして「Windows PowerShell」をクリックしてください。

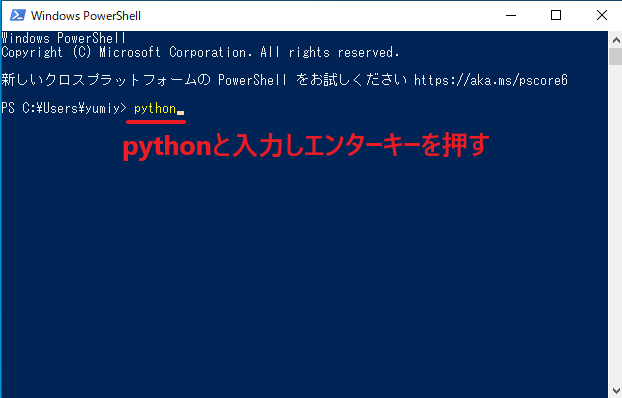

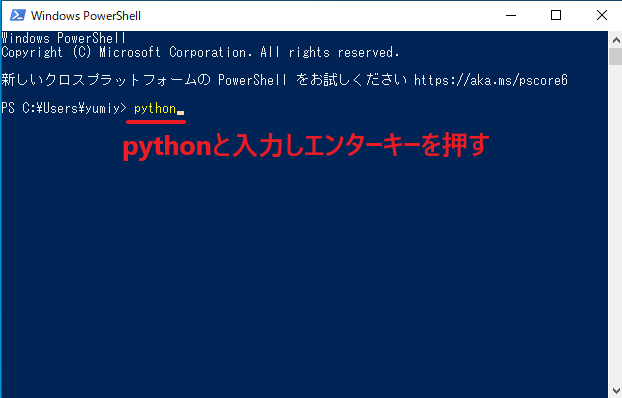

Windows PowerShellが開いたらpythonと入力しエンターキーを押してください。

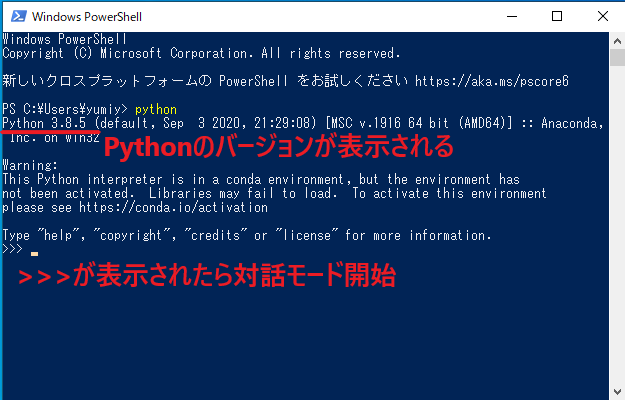

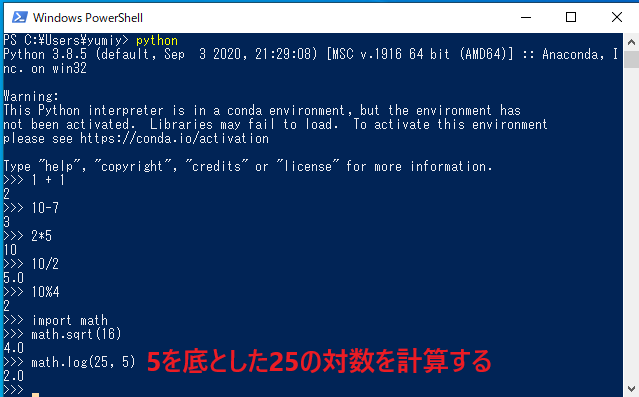

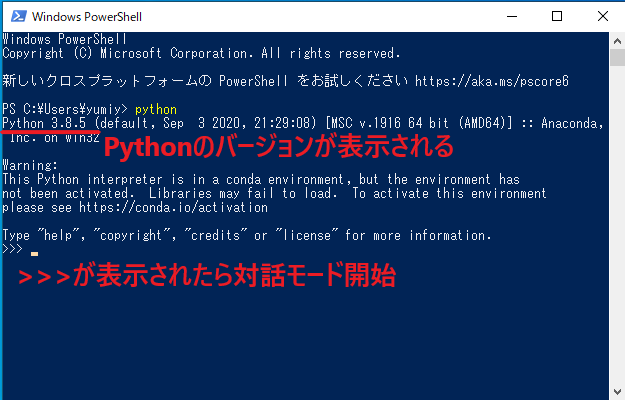

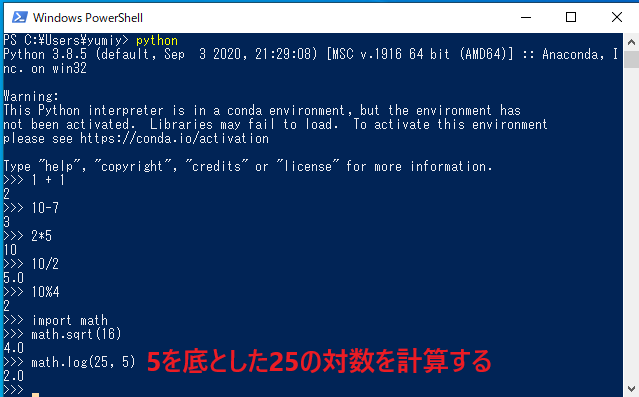

下の画像のようにPythonのバージョン等の情報が表示された後、「>>>」と表示されれば対話モードは開始されています。

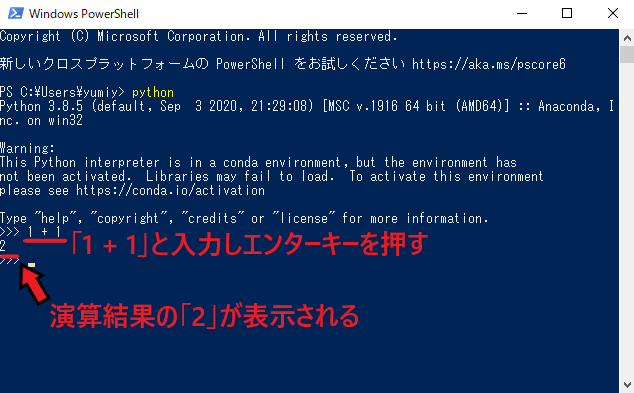

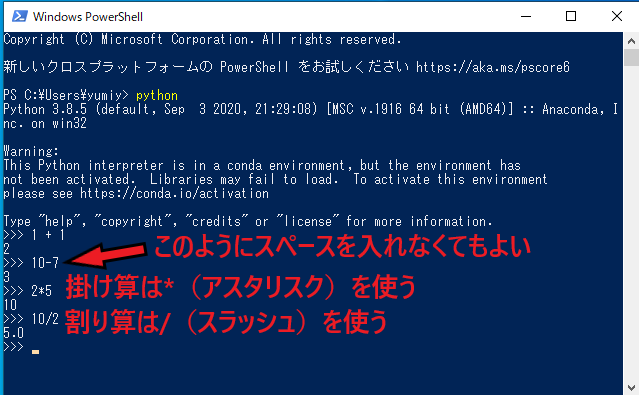

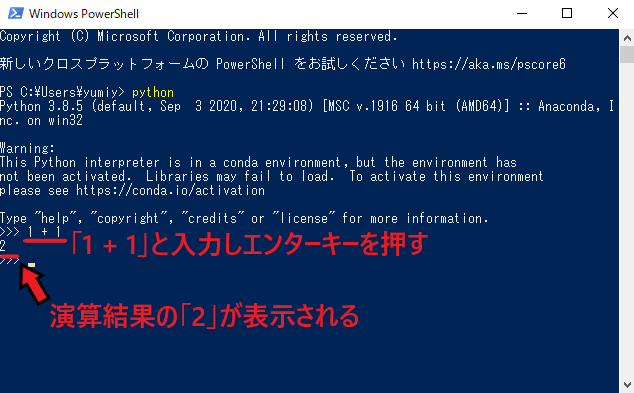

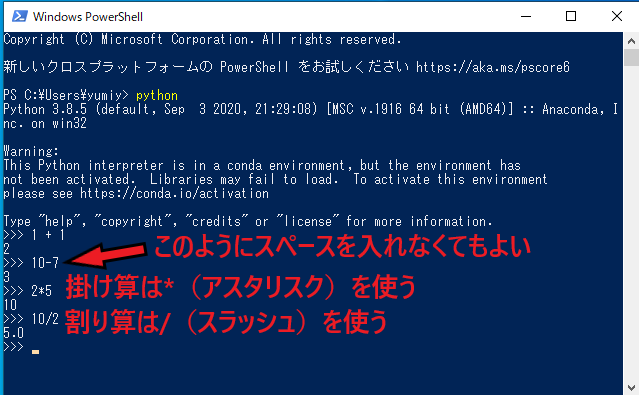

「1 + 1」の間のスペースは入れても入れなくても問題ありません。

同様にして引き算、掛け算、割り算が出来ますが、掛け算の場合は「*」(アスタリスク)、割り算の場合は「/」(スラッシュ)の記号を使います。下の画像で確認してください。

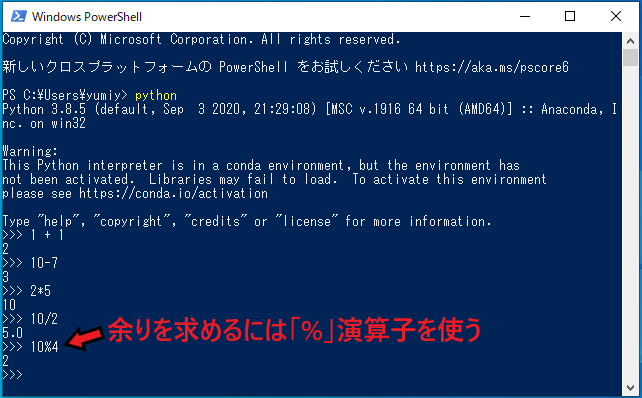

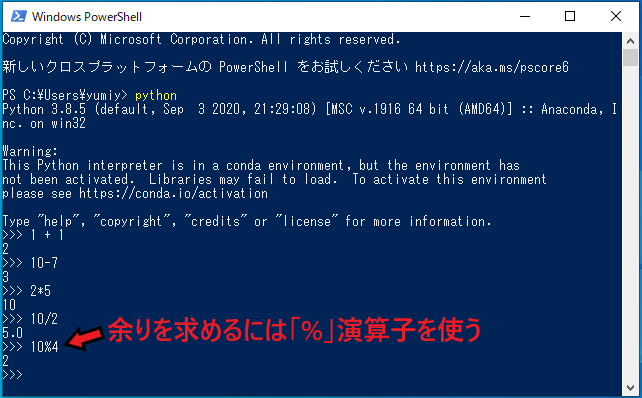

割り算の余りを求めるには「%」演算子を使います。

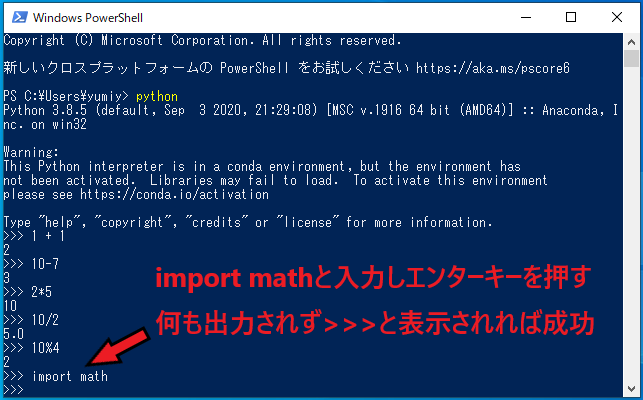

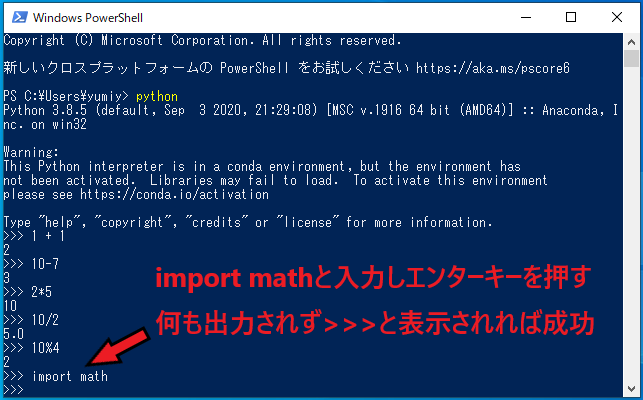

大した操作は必要無く下の画像のように「import math」と入力しエンターキーを押すだけです。

これで数学に関するさらに多くの機能が使用可能になります。

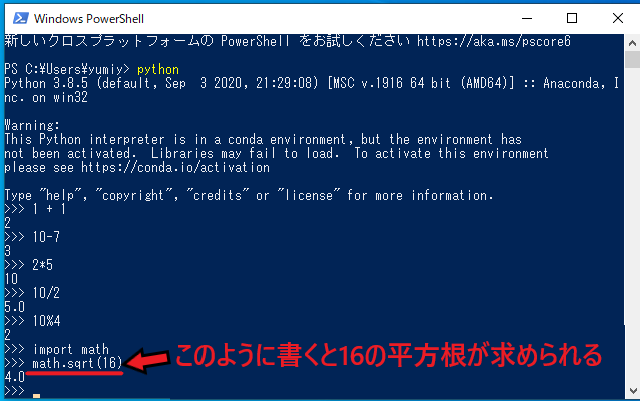

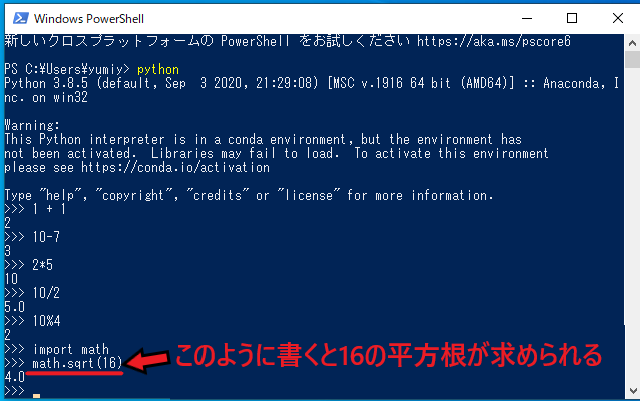

まずは平方根を求めてみましょう。

平方根はmath.sqrt()関数で求めることができます。

mathライブラリの中の機能にアクセスするにはmath.sqrt()関数のようにmath.(mathドット)を頭に付けます。

対数を計算するにはmath.log()関数を使用します。

aを底としたxの対数を求めるにはmath.log(x, a)と記述します。

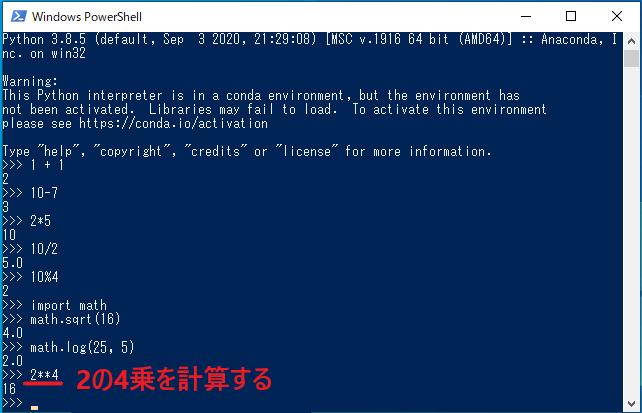

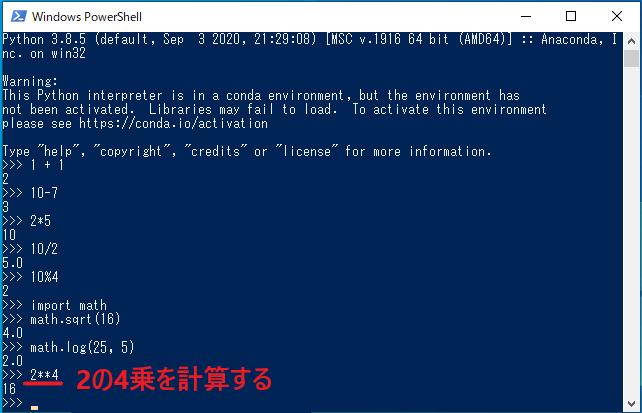

べき乗の計算を行うには「**」演算子を使用します。

例えば2の4乗を計算する場合、下の画像のようにします。

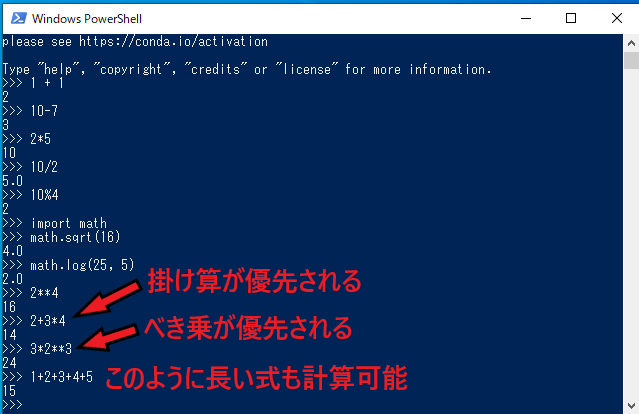

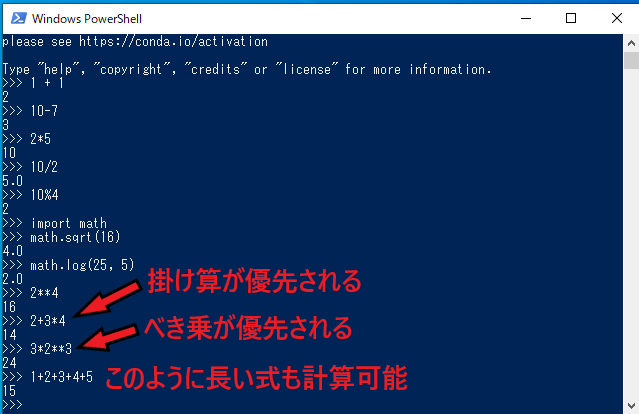

また、ここまでは短い単純な計算だけ扱いましたが、もちろん複数の演算子を使った長い数式も計算可能です。学校で習ったように+(足し算)や-(引き算)より*(掛け算)や/(割り算)が優先されます。

さらに**(べき乗)はそれらより優先されます。

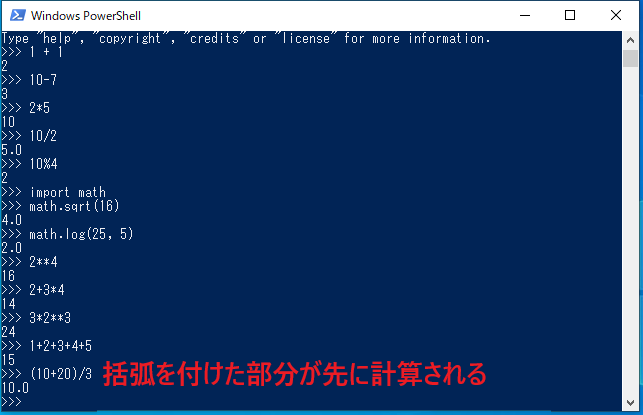

最後に括弧を使った演算の優先順位の制御方法を紹介します。

これも学校で習った通り括弧を付けた部分の計算の優先順位が高くなるだけです。

今回の解説はここまでにします。次回は「変数」について解説します。

誰も挫折させないPython超入門 その3 の記事を今日も書いていきます。

想定読者は、AI(機械学習やディープラーニング)に興味があるがプログラミングはさっぱり分からない(やったことがない)方を対象としています。

今回はPythonで四則演算(足し算、引き算、掛け算、割り算)と、べき乗や対数の計算を行います。

前回導入したPyCharmは今回は使いませんが、その1 の記事でAnacondaは説明してある手順通りインストールしてある必要があります。

Pythonの対話モード(インタラクティブモード)

Pythonの対話モード(インタラクティブモード)とは、Pythonのプログラムを1行ずつ実行し実行結果を画面に表示する機能です。基本的にプログラムを実行する場合、プログラムを記述したファイルを作って実行する必要がありますが、本当に簡単な短いプログラムのテストなどの際、いちいちファイルを作成するのが面倒なので対話モードで済ませることができます。

それでは対話モードの開始方法を説明します。

まずスタートメニューを右クリックして「Windows PowerShell」をクリックしてください。

Windows PowerShellが開いたらpythonと入力しエンターキーを押してください。

下の画像のようにPythonのバージョン等の情報が表示された後、「>>>」と表示されれば対話モードは開始されています。

Pythonで四則演算

対話モードが開始された状態で「1 + 1」と入力しエンターキーを押してください。「1 + 1」の間のスペースは入れても入れなくても問題ありません。

同様にして引き算、掛け算、割り算が出来ますが、掛け算の場合は「*」(アスタリスク)、割り算の場合は「/」(スラッシュ)の記号を使います。下の画像で確認してください。

割り算の余りを求めるには「%」演算子を使います。

Pythonでちょっと高度な演算を行う

Pythonは通常の状態でも多くの機能が使えますが、ライブラリを読み込むことでさらに多くの機能が使えるようになります。大した操作は必要無く下の画像のように「import math」と入力しエンターキーを押すだけです。

これで数学に関するさらに多くの機能が使用可能になります。

まずは平方根を求めてみましょう。

平方根はmath.sqrt()関数で求めることができます。

mathライブラリの中の機能にアクセスするにはmath.sqrt()関数のようにmath.(mathドット)を頭に付けます。

対数を計算するにはmath.log()関数を使用します。

aを底としたxの対数を求めるにはmath.log(x, a)と記述します。

べき乗の計算を行うには「**」演算子を使用します。

例えば2の4乗を計算する場合、下の画像のようにします。

また、ここまでは短い単純な計算だけ扱いましたが、もちろん複数の演算子を使った長い数式も計算可能です。学校で習ったように+(足し算)や-(引き算)より*(掛け算)や/(割り算)が優先されます。

さらに**(べき乗)はそれらより優先されます。

最後に括弧を使った演算の優先順位の制御方法を紹介します。

これも学校で習った通り括弧を付けた部分の計算の優先順位が高くなるだけです。

今回の解説はここまでにします。次回は「変数」について解説します。